2019年10月10日にPS4、ニンテンドースイッチ、Steamで『MISTOVER』が配信されました。ローグライクとコマンドRPGの要素をかけ合わせたゲームシステムを持つ本作。事前に体験版がダウンロード可能となっており、すでにチェックしている人もいることでしょう。

本記事ではニンテンドースイッチの体験版をプレイした上でこの新作ゲームの魅力を掘り下げていきます。

※本記事の内容は、体験版に基づいています。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承下さい。

かわいいキャラクターにハードな世界

本作でまず目を引くのはかわいらしいデザインのキャラクター達。公式サイトでも確認できるとおり、非常に魅力的なキャラクターが多数登場しています。さらにダンジョンや戦闘画面における、キャラクターのぴょこぴょことした動きの表現は必見です。

一方で物語の展開は非常にハード。街には崩壊の時が迫っており、それが視覚的にわかるようになっています。ゲームの進行(というよりもプレイのペナルティ)に合わせて徐々に環境が悪化し、この世の終わりが近づく様が明確に描かれています。

かわいいイラストにハードなシナリオといえば、ニンテンドーDSの名作シリーズ『世界樹の迷宮』を思い浮かべる人も多いのでは無いでしょうか。

はっきり似ているわけではないけど『世界樹の迷宮』が連想されますね。

ローグライク×コマンドRPGの絶妙なマッチング

先にも述べていますが、本作のゲームシステムは『不思議のダンジョン』シリーズのようなローグライク系のシステムに、RPGのコマンド戦闘をかけ合わせたものとなっています。

ローグライクの面白さである盤面上の駆け引きは本作にも健在。敵と自分との位置関係、周囲のトラップや宝箱、空腹度などのリソース、そして手持ちのアイテム。これらを一歩一歩ごとに的確に見極めて行動する判断力が重要です。

しかし戦闘は1体ずつ順番に行うため、逆転のチャンスも。

敵に先制されたときのペナルティは非常に大きなものとなっています。筆者も初めて体験版を触ったとき、周囲をあまり観察しないままにノコノコ歩いていたため、あっという間に先制攻撃されて甚大な被害を被りました。

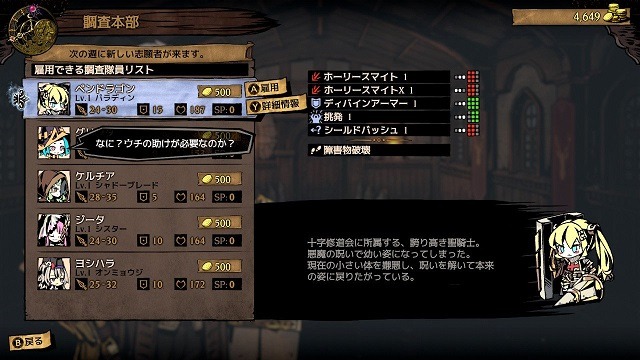

コマンド戦闘についても大変丁寧に作られている印象を受けました。キャラクターは職業ごとに様々な効果のあるスキルを持っており、それらを組み合わせて戦略を立てていく、近年のコマンド戦闘RPGの良さを取り入れられた作りになっています。

よく内容を読み込んで戦略を立てましょう。

また、敵味方の立ち位置と移動にも比重が置かれています。攻撃と同時に敵を前列に引きずりだす技や、自分を一歩後退させる技、決まった立ち位置で使用できる技や、特定のキャラと隣り合わせになっているときにのみ使用できる大技など、位置に依存する技能が多数用意されています。敵の陣形を崩し、味方の立ち位置を移動させながら、自分なりの戦略を組み立てていくことが重要になります。

技のエフェクトもかなり気合が入っています。

戦闘はなかなかの戦略性の高さが伺えます。『世界樹』シリーズのファンや、『ソード・ワールド』などのTRPGプレイヤーも楽しめる作りになっていると思われます。

最も賛否の分かれる部分 熾烈な難易度

かわいいキャラにハードなシナリオ、戦略性の高いシステムを持っている本作ですが、もっとも特筆すべき点は難易度の高さでしょう。体験版をプレイすればすぐにその難しさを実感できます。ここでいくつかポイントを紹介します。

その1 キャラクターロスト

最近のゲームには珍しくキャラクターロストが発生します。古くは『ウィザードリィ』などで採用されていたシステム。自分の育てたキャラクターがゲーム上から抹消されてしまうため、最近のゲームではあまりお目にかかれません。本作ではそれをあえて実装。しかもHPが0になったら即ロストというかなりシビアな設定となっています。

多くの屍を乗り越えてはじめて高みに近づくことができます。

戦闘中であればHP0になっても1ターンは回復までの猶予がありますが、ダンジョン移動中にHPが0になればすぐさまロストとなります。そのため戦闘中はもちろんダンジョンでもキャラクターのHP管理や罠の警戒を怠ってはなりません。

その2 「滅亡の時計」によるセーブデータの消失

本作には「滅亡の時計」という、一種のタイムリミットが存在。この時計が0時を指した時点でゲームオーバーとなり、セーブデータが消失してしまいます。そこまでの進行状況や育てたキャラ、集めたアイテムや武器などがすべて抹消されるため、ゲームを始めからやり直すしかありません。

この「滅亡の時計」は、ダンジョンの中に開封していない宝箱や倒していないモンスター、漁っていないガラクタが残っていると、時計の針が進んでしまうという性質があります。

つまりダンジョンに突入したものの、探索を中途半端にしてすぐに脱出する、といったことを繰り返していると、あっという間にゲーム終了となってしまうのです。

筆者は初めてプレイした際、空腹度のリソース管理がうまくいかずに脱出を繰り返した結果、わずか2時間ほどでデータロストとなってしまいました。ダンジョン攻略の際には、しっかり気合を入れて隅々まで攻略する準備を整えて臨む必要があります。

その3 ダンジョン内でのローグライク要素

ローグライク要素の難しさもピカイチ。先述のように、ダンジョンの探索を中途半端にしてしまうとゲームオーバーに近づきます。ですが、万全の冒険をするために食料や回復薬を大量に持ち込めばよいというわけではありません。

どのくらい持ち込むかを判断するのも戦略のうちです。

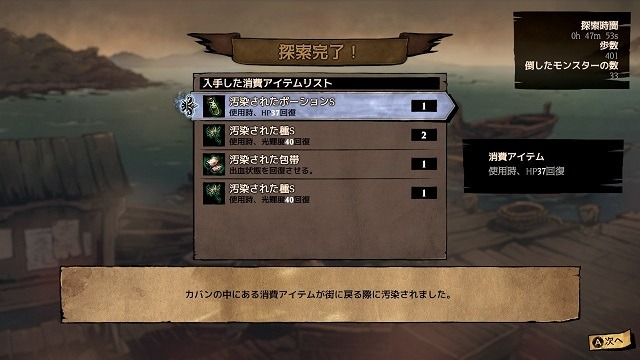

プレイヤーが持ち込んだ消費アイテムは、ダンジョン攻略時に「汚染」され性能が激減し、ペナルティがつくようになってしまいます。つまり必要以上にアイテムを持ち込むと、余った分はゴミになってしまうのです。ダンジョンの広さと難易度をしっかり考慮し、持ち込むアイテムの数を正確に見極めることも重要となっています。

非常にプレイヤーに厳しい作りの本作。その面白さはどこにあるのか?

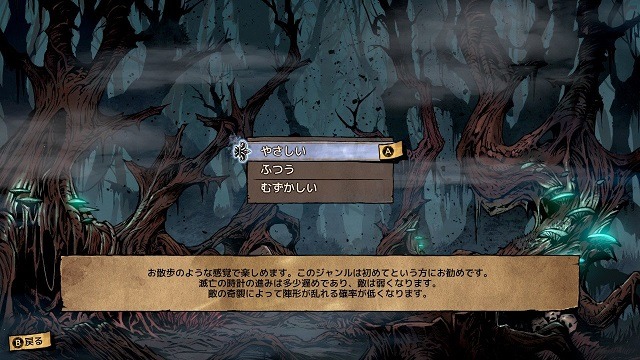

本作はとにかく難しいゲームになるようにデザインされています。実際にプレイした感じでは、「ふつう」でも難易度はかなりのもの。『ダークソウル』シリーズのような「死んで覚える」ならぬ、「データロストして覚える」ことを前提とした調整がなされていると思われます。

一方で、この難易度によってRPGの原点に立ち返った面白さを再現できているとも感じます。

「やさしい」をお散歩のような感覚で楽しめるかどうかは、あなたの力量次第です。

そもそもRPGは「リソース管理」の面白さを根底に持っています。残りアイテムの数、キャラクターのHPやMPの残量、そしてボスへの道のりとその強さなど、様々なことを考慮しながら、先に進むべきか引くべきか、消費すべきか温存すべきかを計算しながら攻略していくものでした。そんな中で、「まだ行ける、はもう危ない」というようなRPGの格言が生まれたものです。

どこまでアイテムやMPを温存するか、長い目で見た戦略が重要です。

現在のRPGは、ストーリーを中心に楽しむ作品やバトルの楽しさに特化した作品など、多様化の時代を迎えています。その点本作は、ダンジョン攻略に様々な制約をかけることで、RPGの原初的な楽しみを蘇らせようという試みが見て取れるように思います。そういった面でも『世界樹の迷宮』に近い取り組みがなされていると言えるでしょう。

実際、キャラクターロストのショックは大きいものの、レベルアップが早いので育成は容易です。だんだんとロストにも慣れ、次はどんなキャラが仲間になってくれるのかと楽しみになってきます。

しかし、同じ職業でも個人個人で初期習得のスキルが異なっています。

また、装備品が充実することで難易度が少し下がることも実感できました。キャラクターロストしても装備までロストするわけではないので、新しいキャラクターに過去のキャラクターの装備を引き継いで少し楽な状態から攻略を進めることが可能です。つまりはアイテム収集をしておくことで、パーティ全体の底上げができるということです。

そのような観点で見ると、個別のキャラクターをコツコツ育てて攻略するというよりも、装備や資金を充実させてチーム全体を底上げしながら攻略するという点で『ロマサガ2』的であるとも言えるかもしれません。

いくつかのゲームを例に上げましたが、様々な試みを混ぜ合わせることで本作独自の面白みが出ていることは間違いありません。かわいいデザインにかなりハードなゲーム性というギャップが大好きな人にはたまらない作品になっています。

ぜひ一度この作品を手に取って、RPGの原初的な面白さと苦しみを乗り越えた先の快感を味わってみてはいかがでしょうか。