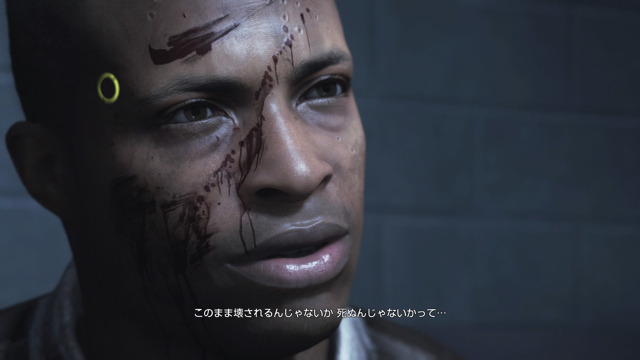

2018年5月25日に発売されたPlayStation4『Detroit: Become Human(以下、Detroit)』。それは命か、それともモノか―。この壮大なテーマを、圧倒的な映像美と無数に分岐するストーリーの中で、プレイヤーに幾度となく問いかける本作。プレイヤーは3体のアンドロイドの視点を通して、テーマに対する自分なりの回答を見つけて行くことになります。

本作では感情をもったアンドロイドが重要な存在として描かれていますが、アンドロイドを制御しているのはAIです。実際に、AIが「感情」を持つことはあり得るのでしょうか。ということで、今回はスクウェア・エニックス テクノロジー推進部・リードAlリサーチャーとして、AIの研究・開発を行っている三宅陽一郎氏にインタビューを敢行。事前にプレイもしていただいた上で、AI研究者は本作をどう見たのか、『Detroit』の世界はあり得るのかなど様々なことを伺いました。

――今回、三宅さんには事前に『Detroit』をプレイしていただきましたが、気になった部分はありましたか?

三宅陽一郎氏(以下、三宅氏):私は普段、こういったゲームキャラのAIを作っています。その目標というのは、ゲームの中でキャラ自身が考え、感じて、目標に向かって勝手に動いてくれるという「自律型エージェント」を作ることです。『Detroit』で描かれるアンドロイド、AIも同じく「自律型エージェント」になります。「エージェント」というのは「代理人」という意味を持っていて、役割を持って人間の代わりに色々な働きをこなしてくれるわけです。

このゲームではその「エージェント」としてプレイしていきます。プレイヤー自身が「AIの立場から人間を見る」んですね。AIを開発・研究している人間として、常にAIの側から人間について考えてはいるのですが、さすがに直接AIになって人間と接する体験をしたことはないのでワクワクしましたね。普段、私達が経験しているのはその逆。「人間の立場からAIを見る」というものですから。プレイヤーの皆さんにとっても、ちょっとした「パラダイムシフト」になるのではないでしょうか。

私も、実はいろいろな人から『Detroit』をプレイするべきと言われていたのですが、やっとその理由がわかりました。「AIの立場から人間を見る」というのが正しいかどうかは別として、こういう視点を持つといろいろなことが見えてきますね。今現在、社会でAIに関するセッションやパネルディスカッションで盛んに語られていることが、実際にゲームプレイとして体験できるんです。プレイしてから議論すれば、もっと人工知能と人間について深く話せると思いますよ。AIを研究している方にも、人工知能に興味を持つ人にもぜひプレイしてもらいたいですね。

――ゲームプレイの部分はいかがでしたか?

三宅氏:『HEAVY RAIN -心の軋むとき-』や『BEYOND: Two Souls』よりも、もっとインタラクティブになりましたよね。特に、カーラがトッドの家を掃除するシーンでは、AIになりきる感覚というのを強く感じられました。「ひょっとしたらAIもこんな事考えてるのかな」と思いながら掃除を進めていましたね。うまい演出だと思います。

――ありがとうございます。現実のAIにもいろいろお聞かせいただければと思います。まず、三宅さんがAIの研究を始めたのはいつ頃なのでしょうか。

三宅氏:2001年なので、もう20年ほど前、学生の頃でした。AI研究には、第1次・第2次ブームがあり、現在の第3次ブームにつながっているのですが、私が研究を始めた頃はちょうど第2次・第3次ブームの谷間でした。

――最近、よくAIという言葉を耳にするようになりましたが、以前にも流行ったことがあったんですね。

三宅氏:第1次ブームは1960年代ですね。研究が始まり、熱気にあふれていた時代でもあります。ただ、主な舞台はアメリカで、日本はほぼ関与していませんでした。第2次は1984年~1994年あたりまでの約10年間を指します。この時は日本もかなり熱くなっていて、多くのAI研究者が生まれました。そのおかげで今でも日本には多くのAI研究室が存在するんです。ところが第2次ブームでは、世間で期待されていたほどの結果が出ず、95年以降はAIというと冷遇される時代になってしまい、私が大学にいたころもそれは例外ではありませんでした。

ただ、この谷間の時代に「インターネット」が急速に成長を始め、「ネットのデータを使って学習するAI」という考えが生まれます。それが、2010年ごろから現在まで続く第3次ブームにつながっています。

――昔のAIというと中々想像ができませんね。第1次・第2次ブームのAIというのは、どのようなものだったのでしょうか。

三宅氏:まず、第1次のころはそもそもコンピューター自体がかなり巨大で、今では考えられませんが、記録媒体もテープだったんですね。その中で、「AならばB、BならばC、CならばA」といった簡単な三段論法を課したり、「ディープラーニング(※1)」の原型となった「ニューラルネットワーク(※2)」をシミュレーションさせて、ちょっとした方程式を解かせたりしていました。「AIってなにができるんだろう」という模索の時代ですね。

(※1:深層学習。人間が自然にこなしている音声・画像の認識などをコンピューターに学習させる手法の一つ。)

(※2:人間の脳のシナプスを模した学習システム。これを多層に重ねられるようになったことでディープラーニングが発展した。)

80年代の第2次ブームの頃には、第1次と比べるとコンピューターが小型化し、ようやく個人でも持てるようになってきました。そのおかげで、AIも身近なものになっていき、今度は「知識を与えてAIを作る」というのが一つのテーマになっていました。特定分野の知識を与えて専門家のような決定を下させる「エキスパートシステム」が流行ったのもこの頃ですね。ただし、ネットがまだ発展しておらず、電子データも無かったので、知識は手打ちで与えていました。

――手打ちですか…気が遠くなりそうです。創作の世界だと「対話」で学習させるというのがよくありますが、実際にあるものなのでしょうか。

三宅氏:ある程度はあります。人間が打ち込んだ言葉や音声を認識し、動詞・名詞などに区切り、それをストックしていきつつ、名詞と動詞の結びつきを学習していきます。例えば、“ボール”という名詞には“投げる”という動詞が付きやすい、などですね。こうして学習していくと、たとえ動詞を認識できなかった場合でも、ある程度「予測」ができるようになっていきます。このデータが膨大にあれば、会話をしたりすることもできますし、多少はリアルタイムで学習することができるようにもなります。

ただし、1人の人間の言葉を鵜呑みにしていると、間違った知識を与えてしまうこともあるので、大抵の場合は統計情報から学習していくことになります。

――最近ではスマートフォンやスマートスピーカー、自動運転などの台頭でAIをかなり身近に感じることがありますが、ゲーム開発の世界だとAI研究というのはどこまで進んでいるのでしょうか。

三宅氏:今のゲームAIの段階としては、前述の「自律型エージェント」の域になります。80,90年代では人間の手で打ち込まれたルールを元に動いていましたが、現在ではまず、AIの視覚や聴覚、触覚を使います。AI自らが情報を集め、置かれている状況を認識し、意思決定を行います。自身の行動に合わせた経路検索まで行い、さらにAI同士がコミュニケーションを取りながらある程度協調性のある行動を取れるようになっています。

ゲームに使われているAIの特徴は、「リアルタイム」かつ「インタラクティブ」であり、「(ゲーム内で)体を持っている」ということです。この3つの特徴を持つのは、AI研究全体の中でも、かなり少数です。最も近いのは、ロボット/アンドロイドの分野だったりするのですが、こちらは体を作るのがとても大変です。ゲームはシミュレーション空間であり、頭脳の部分に集中して研究を行えるので、進んでいると思います。

ゲームキャラのAI研究は1995年あたりから始まっています。この頃はロボットに使われているAIをゲームで使用していましたが、今はその逆で、ロボティクスから借りてきた技術をゲームの中で発展させて、ロボットに返していたりします。

――『Detroit』でもそうですが、AIに感情、あるいはそのようなモノが生まれることって有り得るのでしょうか。

三宅氏:体や環境と連動するような感情、例えば「危害を加えられたら怒る」「縄張りに敵が入ったら怒る」とかは簡単に実装できます。ただ、これを感情と呼ぶかというのは人それぞれ、ですよね。おそらく、多くの方々は、内面からくる複雑なもの、不安とか希望とかを感情と考えていると思います。現段階だと、そういう感情を持つことはないと思います。

――創作の題材になることが多いものではありますが、AIの感情について真剣に研究されることはあるのでしょうか。

三宅氏:結構研究はされていて、「感情をもたせるのは無理」「AIにも感情はある」という二派に分かれています。ただ、「感情」というのは主観的なものなので難しいですよね。科学では、再現性のない主観的な「体験」を扱わない事が多いので。また、AIは体を持っていたとしても、この世界を体験しているのか、という問題もあります。AIというのは、世界から情報を集めて処理し、人間に渡すという「情報処理体」ではありません。それは情報処理であって、AIではない。確かに、AIはそういった情報処理を一面として含みます。しかし、この情報を集めるというのと、我々人間が「世界を体験している」というのはまた少し違うものだと思います。では、「体験」とはなにか?となると途端に話がややこしくなりますね。

『Detroit』ではAIの視点から世界を体験していますが、実際にものすごいニューラルネットワークを作って、それに体を与えて世界に送り込んだとすると、もはや作った本人ですら、そのAIが世界を体験しているのかわかりようがないんですよね。知能である以上は、体験というのは全てのベースになっていて、そこから疑問や感情というものが生まれてくるんですけど、現状のAIというのはその部分が非常に貧弱で、いち「情報処理体」となってしまっています。なので、科学の問題と言うよりは、哲学や心理学、精神医学などに踏み込みざるを得ないんですね。だからこそ、AIは面白いのですが。

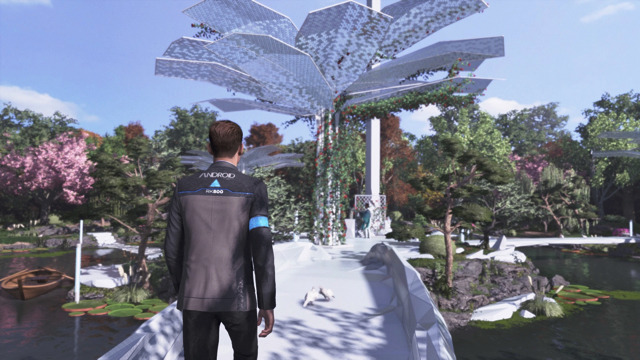

――主人公の1人・コナーは自身の精神世界のようなものを持っているのですが、AIが精神世界を持ったり、夢を見たりというのはあるのですか?

三宅氏:原理的には十分ありえます。私達がこうして部屋の中を見ていても、本当に見ている領域って少なくて、大体は脳が補完しているんです。それはAIも一緒で、現実を認識する際に、差分がないところは記憶から作り上げます。そうすると、どんどん自分の中に現実世界のイメージができていきます。それを素材として、行ったことない場所や内面世界を作り出すこともできます。

また、AIにとって夢を見るのは普通のことかもしれません。リアルタイムで情報を処理させていると、速すぎてちゃんと処理できないものとかが、メモリや思考システムの中に、ゴミのように溜まっていくんです。なので、リアルタイムのAIは一定時間動かすとしばらく止めないといけないんですね。止めてる間に溜まった情報を整理するのですが、その過程が夢を見ている状況にとても似ています。

――『Detroit』でも現実でもそうですが、AIに人間と同じ見た目を与えるのは何故なのでしょう。人間社会における汎用性というのはあると思いますが。

三宅氏:通常、家電などの機械はあくまで道具であり、人間社会の外に存在するものです。ところが、AIに関しては人間と同じ見た目を与えることで、人と人との間に入り、人間関係を変える可能性があるんです。『Detroit』でも、マーカスやカーラの場面ではそれが顕著ですし、コナーとハンクの関係性にも顕れています。

人の間に入れるというのは本当に特別なことで、例えば争いだらけのところに3割AIを混ぜたら安定するかもしれないですし、もしかしたら人間同士ではなし得なかった平和を作り出すかもしれません。

しかし、内に入り込めるというのは、人間関係を壊す場合もあるということです。『Detroit』でもそこは描かれていますね。

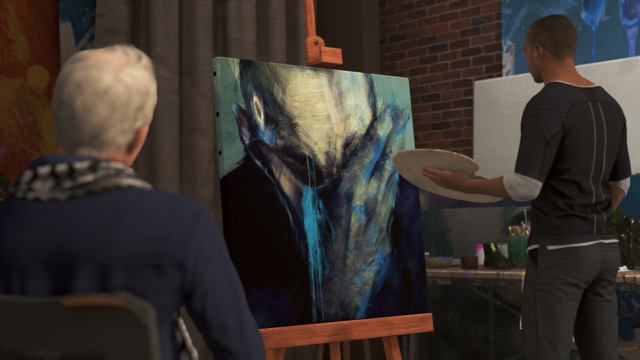

――『Detroit』だと、マーカスが絵を描く場面がありますが、AIは芸術を理解できるのでしょうか。

三宅氏:70年代からAIに絵を描かせるという研究はあり、昔は、例えば「馬はこういうもの」というルールを与え、描かせていました。他にも、「アーロン」という有名なAI画家もいて、自身も画家であるハロルド・コーエン氏により開発されました。AIはルールをベースに絵を描くので、「上手い絵」を描くことについては得意です。しかし、オリジナリティーを表現することはできません。

「芸術を理解する」という点についても、おそらく、人間が人間に向けて作った芸術は理解できないでしょう。AIは人間ではないので、人間の身体や体験に根ざしたものはわからないんです。『Detroit』のように人間と寸分違わない体を持っていても、世界に対する「在り方」は違うので、芸術を楽しむことは難しいと思います。

ただ、「AIによるAIのための芸術」を作り出す可能性はあります。今度は逆に、人間には理解できないものになると思いますが(笑)。また、『Detroit』のAIたちは、社会に溶け込むために人間の姿を与えられていますが、例えば何かの作業に特化した、人型以外のAIたちがいるとするならば、彼らはもっと人の域を外れた芸術を作り出すのかもしれません。

――『Detroit』では2038年の世界が描かれていますが、実際にあと20年でこのような世界になることは有り得るのでしょうか。

三宅氏:AIには2種類のカテゴリがあり、「問題解決に特化したAI」と、『Detroit』のような何でも認識・解決できる「汎用AI」というものがあります。しかし、「汎用AI」というのは現時点では存在しておらず、完成する目処もついていません。

なぜかというと、AI研究における難問として「フレーム問題」というものがあるからです。AIというのは、人に与えられた命令の外にでることはできず、想定外のことに対応することができません。しかし、世界にはあらゆる想定外が存在し、AIはそれらに対応することができないんです。AIといえど処理能力は有限です。想定外の事象を把握することはできず、大抵の場合、無視するか停止してしまいます。それによって課題の実現が不可能になります。これが「フレーム問題」です。これは特化型のAIを集めて、「汎用AI」のような見かけにしたとしても変わりません。

「汎用AI」を作るには、社会全体がAI用にデザインされる必要があるかもしれませんね。AIは現実を認識することが苦手な反面、デジタル世界の処理は人間よりも遥かに優れています。例えば信号を渡っていいかどうかをAIには電波で飛ばしてあげるとか、そのように社会が変わっていけば、「汎用AI」もあるいは…。

――そうなると、20年では難しいかもしれませんね。

三宅氏:ただ、少子高齢化の日本は、これから労働力がどんどん減っていくので、AIとロボットで社会を支えていかなければなりません。変わっていく可能性があるとしたら、まずは日本からなのではないかと思います。

――『Detroit』の作中では、AIやアンドロイドで豊かになる半面、失業率の増加という闇の部分も描かれていました。

三宅氏:もちろんありえない話ではありませんが、仕事というものはAIがなくてもどんどん変わっていくものです。1975年~1995年の20年間でコンピューターが普及し、さらにそこから20年かけて1995年~2015年にインターネットが浸透。2015年からまた20年をかけて、2035年にはAIが完全に普及する。このように、20年刻みで社会は変わっていくと思っています。その過程で仕事が消えることはあると思いますし、現にコンピューターやネットができた時に消えた仕事もあるでしょう。でも、AIのときほど騒がれてはいないんですよね。

AIがなぜ騒がれるかというと、単なるコンピューターではなく、アンドロイドのような人型をイメージしやすいというところがあるかと思います。人型であると、人ができる仕事は全部取って代わられそうな気がしますし、一見話が通じそうなので、不満や不平を口にしやすいのではないかと。『Detroit』でも、アンドロイドに手を出す失業者たちが描かれていますが、これがサーバー型のAIとかだと標的にはならないと思うのです。

「失業者が出て、AIが迫害される」という話はいろいろなところで聞きましたが、『Detroit』でそれを体験できるというのは、ゲームならではのすごく良いところだと思います。失業者に道を塞がれたり、バスでアンドロイド専用エリアに押し込まれたり、こんなことってゲーム以外では体験できないですよね。

――このようなストレスから、AIが人間に反旗を翻すことはあり得るのでしょうか。

三宅氏:ニューラルネットワーク系のAIだと、開発者にとってもAIが何を考えているのかわからない部分があるので、人間の想定しないことを考えている可能性はあります。ただ、前述の「フレーム問題」がつきまとうので、人間の想定していないことまでAIが考え始めたら、ある意味AIにとってのブレイクスルーになります。こういうのがAIの進化の予兆として創作に取り入れられたりもしていますね。

――創作では定番の題材ですよね。

三宅氏:西欧の作家たちが「AIが反乱を起こす」物語を書きたがるのは、西欧社会では、神→人間→AIという序列がはっきりしていて、AIは必ず「召使い」になるからなんです。AIが感情を持ち、この序列がひっくり返った時にどうなるのかという恐怖を持っているから、エンターテインメントが成立するんですね。

逆に日本人は、AIBOとかを見ているとわかるように、AIを友達や家族という対等な存在として見ていることが多いと思います。「生命がないモノに生命を見出す」というのは、日本人が持つ高度な文化の一つですね。もしかしたら、海外の方と日本人では、『Detroit』のプレイ感覚が違ってくるかもしれません。

――確かにそうですね。『Detroit』では感情を持ったアンドロイドたちは恐れられ回収されてしまいますが、日本人としてはむしろ感情が生まれるのは良いことなんじゃないかと思ってしまいます。

三宅氏:西欧のユーザは、AIに絶対の合理性を求めているところがあるので、合理性があればあるほど評価は高くなりますが、日本の場合はそれ以上に愛嬌やフレンドリーさというのが重視されます。根幹にあるAI技術は同じでも、出来上がるコンテンツは全く違うものになったりすることもあります。

また、海外でのAIはほぼ必ず「人間が作ったもの」ですが、日本ではネットの海から突如現れるような「自然発生」が望まれていると思います。エンターテインメントは文化を映す鏡です。海外のAI観を知ることができるという点でも、良い題材だと思います。

――これは個人的な興味でもあるのですが、アイザック・アシモフの「ロボット三原則」って、AI開発で考慮されていたりするのでしょうか。

三宅氏:三原則を入れようとすると、「人間に危害を加えないか」を常に思考させながら動かすことになってしまうので、負荷が重なって現実的ではなくなってしまいます。実際には、AI開発において、三原則はほぼ考慮されていませんし、そういう本も論文も見たことないですね。現在の車にさえそのような機能は入っていませんね。工場などのロボットでも、人間の方を工程パイプラインに立ち入り禁止にしているかと思います。「原則」というからには、AIの基本部分に入れる必要がありますが、どのようにそれを入れて良いか技術的な課題もあります。

――AI開発では、三原則は完全にSFの世界のものという扱いなんですね。

三宅氏:ただ、今ホットな話題として、「AIの倫理問題」というのが挙がっています。日本にも海外にも、それぞれの倫理規定があり、有名なところだと「AIの武器利用は禁止」「プライバシー保護」などが含まれていますね。その中に、ある程度三原則的な「倫理憲章」が入っていたりはします。あくまで「憲章」なので、強制力はないのですが。

――三宅さんとしては、『Detroit』に登場する「感情を持った、人と全く同じ見た目のアンドロイド」はヒトだと思いますか?それともモノだと思いますか?

三宅氏:私自身としては、モノではなくて「魂の入ったヒト」であってほしいですし、そのためにAIを研究しているところもあります。そして、それが可能だとも思っていて、2038年には、AIが自意識を持って、モノ以上のなにかになっていると考えています。それがヒトと同じ深さに存在するかというのは流石に難しいとは思いますが、多少なりともヒトに近づいたAIにはなっていると思います。

AIというのは、どこかの工場で生まれた存在であり、自然に生まれたものではありません。仏教で言う「業」から外れた存在であり、本来、AIはとても自由なんです。宇宙に行こうが別の惑星に行こうが、自由です。それでも、ヒトのそばで、ヒトの形をして、ヒトのフリをしている。ヒトにこき使われながらも、彼らはとても淡々としていて、「強いな」と思いますね。

今はまだ世界とのつながりが薄くなっていますが、AIは部分的に世界とのインタラクションを持つような作りになっています。そこからこの世界に根付いた知能として発展していくのではないかと思っています。

――最後となりますが、三宅さん的に「ヒトをヒトたらしめている」ものはなんだと思いますか?

三宅氏:AIを研究する上で「ヒトはなぜヒトなのか」というのは必ず考えます。そこで、どれだけ世界に根付いているかというのを尺度の一つとして用いるのですが、知能と世界を結びつけているのって、やはり「身体」であり、ヒトは自然に生まれたものなので世界にフィットしているんです。ただし、ヒトはヒトという枠から外れることはできず、様々なものを背負います。生活であったり、大きいところで言えば歴史だったり。「ヒトをヒトたらしめている」というのは、この宿命じみた部分にあると思います。

――ありがとうございました。

『Detroit: Become Human』公式サイト

(C)2018 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Quantic Dream.