2025年6月26日、コジマプロダクションの新作オープンワールドアクション『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』がPS5向けに発売されます。

今回の「Game*Sparkレビュー」では、ソニー・インタラクティブエンタテインメントより提供された先行プレイ環境でゲームクリアまで遊んだ上で、新たに生み出された“A HIDEO KOJIMA GAME”である『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を評価します。ネタバレは含まないよう細心の注意を払って執筆しましたが、事前情報を知りたくない方には配慮していないことをご了承ください。

本作は小島秀夫監督が率いる「コジマプロダクション」開発タイトルということもあって、クリエイターの背景や前提となる情報が多い作品です。今回は手っ取り早く、先に総合評価について述べましょう。

GameSpark レビュー 『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』PS5 2025年6月26日リリース

今、最もカッコいい「エンタメ作品」

-

GOOD

- 堅実に進歩したアクション&ストーリーテリング

- シリーズ2作目ながら誰でも楽しめる、最後までテンポの良い展開

- 「2025年のサイエンス・フィクション」として抜群に完成度が高い

BAD

- 一部のボイス演技に違和感がある

- 魅力的に見えるキーワードのいくつかに肩透かしをくらった

筆者は前作『DEATH STRANDING(以下、DS1)』をクリア済みで、続編となる『DS2』はエンディングまで到達。全てのQpidを繋げたのち、残った数個のサブオーダーのためにのんびり散策している最中です。

大きなネタバレを防ぐため、本記事内の動画やスクリーンショットはプレイ開始から15時間以内の場面から用いています。また、このレビューの本文で公式サイトやトレイラー映像、小島秀夫監督の発言など、既報の範囲を超える「ストーリーのネタバレ」には言及しません。

難易度はプレイを通して何回か変えており、状況に応じてStory/Casual/Normalの3段階の間をうろうろしていました。また、今回のプレイは「メディアやインフルエンサーのみが利用できる一般発売前のオンライン環境」で行ったため、発売後とは体験や一部コンテンツが異なる可能性があります。

『DS2』を評価するにあたって重要なのは、本作が「シリーズ2作目であること」です。長大かつ複雑化した『メタルギア』のようなサーガでなければ、誰もが初めて見る「第1弾」でもないことは、本作に好影響を与えています。ここからは、8点(10点満点)を与えるに至った理由を『DS2』の概要と共にお伝えしていきましょう。

ストーリーと世界設定について

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のストーリー:

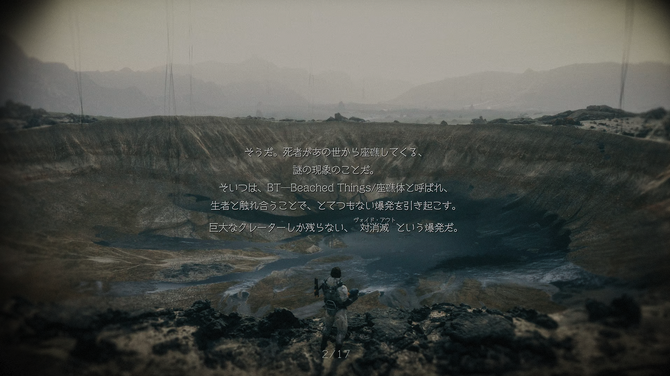

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の物語は、前作から11ヶ月後の時点から始まります。『DS1』でアメリカを横断する過酷な任務を完遂した配達人のサムは、その旅を共にした“BB”と呼ばれる特殊な赤ちゃん・ルーと共に暮らしていました。

ある日、そんな2人の前に現れたのはフラジャイルという女性。前作でも様々な形でサムと関わった彼女は、『DS2』の時代では“跳ね橋部隊”という組織のメンバーとなっていて、サムに「アメリカ南部からメキシコへと“カイラル通信”を繋げてほしい」と依頼してきます。

約1年が経ったことで、この世界の配達事情も『DS』の頃とは大きく様変わりしました。前作で配達事業を担っていた“ブリッジズ”は既に解散していて、人間ではなく機械が自動で配達する時代でもあるのです。

未だ分断されている世界で「配達」を全うしていく機械たち。それを管理するのは“Automated Public Assistance Company”――通称“APAC(エーパック)”と呼ばれる新生の組織でした。

紆余曲折の末、アメリカ南部からメキシコへと“カイラル通信”を繋げたのち「次はオーストラリアへ“カイラル通信”を繋げて欲しい」と依頼されるサム。様々な人物と思惑が巡る中、彼は再び長い旅に出ることとなり、“跳ね橋部隊”が所有するタール船“DHVマゼラン”を旗艦としながら、オーストラリアで人々の“繋がり”を築いていくこととなります。

……というのが、ネタバレなしで語れる範囲のあらすじです。ここまでに多数の「“”」が登場しましたね。トレイラー映像や既報の範囲で見られたモノもあるでしょうし、いくつかは前作から継続して現れるモノでもあります。また、前作のストーリーの核となった“ビーチ(死後の世界のようなもの)”や“肉体(ハー)”と“魂(カー)”といった用語も頻出します。

こういったキーワードはどれも丁寧に作り込まれており、SF作品としての説得力を高める一方で、前作未経験者や複雑なストーリーを苦手とするゲーマーにとってハードルになります。そこで本作には『DS1』を振り返るテキストベースの特別モードがあるほか、CORPUS(コーパス)という機能でカットシーンの最中にもゲーム内用語を詳しくチェックできるようになっているのです。

CORPUSはゲーム内メニューからロード無しでチェックできますし、カットシーンの最中にもメニューボタン長押しで即座にアクセスできます。筆者は『DS1』をクリア済みであるため保証はできませんが、こうしたシステムとストーリー展開のおかげで『DS2』は前作未プレイでも充分楽しめそうなゲームであると感じました。

2作目だからこそ過去作に依存し過ぎず、新規プレイヤーを放置しないで話を運べます。これは『メタルギア』シリーズで痛感した方も多かったことでしょう。それでいて、後述する「新要素」を重ねることで、前作プレイヤーの期待も超えられるというまさにちょうどいい塩梅なのです。

ネタバレに繋がるため詳しくは割愛しますが、本作のストーリーテリングは非常に丁寧でありながら怒涛の勢いで動いていきます。プレイヤーを置いてけぼりにするような複雑怪奇な展開はほとんどありませんし、何か分からないことがあってもCORPUSですぐ調べられるので、筆者は頭の上に「?」マークを一度も浮かべることなくエンディングを迎えられました。謎が謎を呼ぶ展開で規模を大きく広げながらも、最後の最後に心地よい充足感を与えてくれた『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のストーリーは、称賛に値します。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の世界設定、キャラクター:

総合評価でも述べたとおり、コジマプロダクションが築き上げた『DEATH STRANDING』シリーズの世界設定は現代のSF作品として見事な出来栄えです。それは決して専門用語の多さや複雑さに依るものではなく、登場キャラクター、メカニック、そしてその性質も大きな影響を与えています。

新川洋司デザインのメカニックはいずれも「荒廃した未来世界のインダストリアル感」をリアルに表現していますし、そのテクノロジーを利用するサムや跳ね橋部隊のメンバー、プレッパーズ(『DS』世界の住人たち)、敵キャラクターたちの息遣いも生々しく感じられます。

“カイラル通信”や3Dプリント、DOOMS(『DS』世界における特殊能力者)などの設定は前作同様ですが、2作目となったことでより強固なリアリティを味わわせてくれました。「“カイラル通信”が繋がっていれば、当たり前のように『はしご』や『橋』などをすぐ生成できる」という世界設定とゲームプレイは、説得力のあるSFらしさを作り上げています。

登場人物の設定についても見ていきましょう。「21分間に1回、心臓が停止する」というトンデモ設定のハートマンや、ビーチを経由して瞬間移動できるフラジャイルなどは、前作プレイヤーにとってはおなじみの人物です。

今作ではさらに、フレームレートの低さがいちいちおもろい相棒のドールマン、謎に包まれた存在・トゥモロウといったキャラクターも登場。オーストラリアが舞台ということもあり、DHVマゼランの操縦者であるタールマンの存在感も、最後まで強く印象に残りました。

そしてなんと言ってもインパクトの強さが飛び抜けているのは、前作から続投のヴィランであるヒッグスです。もちろん彼は主人公ではないのですが、「『デススト2』と言えばヒッグスとギター」と述べても間違いではないくらい、その姿は衝撃的でした。ひと目見ただけで記憶に残る「画の強さ」だけでなく、その存在感がゲーム体験と密接に結びついているところも、本作の美しいポイントです。

ただし、一部シーンでキャラクターの声の演技に違和感を覚えました。特に戦闘シーンやサム達に危機が迫るような場面では、キャラクター達のセリフの間に明らかな「演技力の差」が生じています。ハラハラするようなカットシーンを眺めている最中に没入感を崩されるため、残念ながら明確な減点要素と感じました。

ゲームプレイについて

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の主な体験:

本作でプレイヤーが主に体験していくのは「配達業」です。簡単に述べれば「出発地点で配送物を受け取り、目的地に向かうこと」。もっと平易に述べてしまえばおつかいクエストでゲームが構成されています。

これは前作と同じ構成であるため「SFらしく荒廃したオープンワールドをひたすら突き進む」というゲームプレイに魅力を感じない方にとっては、退屈に聞こえるでしょう。

しかしこれだけ「3Dアクション×オープンワールド」がメジャーとなった時代です。長きにわたって3Dアクションゲームを手掛けてきた小島秀夫を始めとするコジマプロダクションのクリエイター達は「キャラクターの操作感」を非常に重視しているように感じます。

山道を登ったりたくさんの荷物を抱えながら走ったりするときの鈍重なモーションと速度、逆に何も装備せずに下り坂をダッシュするときの開放感、乗り物に乗って険しい道を快適にすっ飛ばしていくときの爽快感(と、ちょっとした背徳感)は、今作でも健在です。DualSenseによるフィードバックとサウンドで、臨場感は更に増しています。

そしてBTという強敵に遭遇し、サムの周りがぬかるみになってしまったときの焦燥は、相変わらず刺激的な良いスパイスです。もちろん、時折演出として再生されるBGMもプレイヤーの情感を様々に盛り上げてくれます。

「おつかい」と称したものの、サムが受けることになる依頼にはコジマプロダクション印のストーリーが様々な形で絡んでいます。丹念に作り込まれた操作性で「おつかい」を繰り返しながら、味わい深い物語を読み解いていく体験は、まさに『DEATH STRANDING』シリーズの醍醐味です。

今作からの新アクション&システム:

今作には「スライディング」や「バックパックを下ろして荷物をまとめる」「APASエンハンスメント(スキルツリー)」、そしてプレイヤーの行動傾向に応じて能力が高まる「熟練度」といった新要素も登場しています。特に「APASエンハンスメント」ではプレイスタイルをいつでも便利に変更でき、楽しみ方を広げることに成功していました。

本作は戦闘の機会が多いため、好戦的なプレイに寄せた「APASエンハンスメント」を設定して銃火器を唸らせまくってもいいでしょう。索敵や長距離移動を重視した構成で安心・安全な旅を心がけるのもまた一興です。

様々なプレイスタイルを試すのも楽しいですし、ひとつの遊び方を繰り返していれば「熟練度」のアップに繋がって「ライフルの手ブレが軽減する」「疲労しにくくなる」といったように、サムの進歩を体感できます。

そしてSF好き&アクションゲーム好きなら見逃せないのが、新装備です。銃火器や「はしご」「リペアスプレー」といった前作の基本アイテムに加えて、今作では旅を彩る新要素が多数追加。ブーメランやスナイパーライフル(麻酔弾)、投てき可能な槍のスタンロッドなどなど、「コジマプロダクションが作ったオープンワールド」を楽しく遊ぶための“おもちゃ”がギッシリ詰め込まれています。

本作の依頼には戦闘・潜入を避けられない内容も多いため、おもちゃ箱を漁るような気持ちで「今回はどんな装備で遊ばせてもらおうかな?」と、依頼準備画面で毎回ワクワクしていました。どのようなおもちゃが入っているのかは、ぜひご自身の目で確かめてください。

メインストーリーに大きく関わらないサブオーダー(サイドクエスト)にも気が抜けない任務が多数待っているので、道中で飽きることはないでしょう。しかも多くのサブオーダーは新装備にかかわるため、遊べば遊ぶほど“おもちゃ”が増えるという狂喜乱舞の好循環を楽しめます。

こうした遊び心の幅広さは流石の一言で、かつて『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』を初めてプレイしたときに感じた「えっ!? こんなことまで出来ちゃうの!?」という気持ちを思い出しました。ただの「おつかいの連続」とも言えるメキシコ&オーストラリアの旅路が、前作よりも遥かに楽しい「遊び」として仕上がっていることには驚かされます。シリアスな物語にもかかわらず、とんでもないおもちゃを手に入れて思わず爆笑することさえありました。

進歩した“繋がり”

「頼もしい武器がいっぱい増えたぜヒャッハー!」という蛮族的な喜びがすべてではありません。大切なのは「棒」なのか「縄」なのか、はたまた両方なのか……それはゲーム内でもゲーム外でも常日頃考えさせられるマジメな話なのですが、『DS2』における“縄”の要素、つまり「繋がり」は更にブラッシュアップされました。

新たなオンラインシステム:

そのひとつであるSSS(ソーシャル・ストランド・サービス)は、ゲーム内のキャラクター達が扱っているSNSのようなもの。配送直後に「届いた荷物に嬉しがっている様子」を投稿するキャラもいれば、その投稿にレスを送るキャラもいます。

すべてイメージ&テキストベースで展開されますが、このような形で「キャラクターの息遣い」を感じられることは、サムの旅路にとって非常に重要なこと。なにせ、ルーやドールマンと共に広い大陸を進み続けるのですから、他の誰かの声も聞きたくなってくるものです。

また「プレイヤー間の繋がり」も「オンラインエイドリクエスト」によって強化されています。これは人間のプレイヤーが「川を渡るために、ここに橋を建てて欲しい」「乗り物のバッテリーが切れたら困るから、ここに発電機を建てて欲しい」などと、不特定多数のプレイヤーに支援を求められる新システムです。

もちろん、助けを呼ぶ声に受け応えることも可能。NPCからも同様の「エイドリクエスト」が依頼される場合もあります。

私はあまり「要求側」としては使わなかったのですが、この「エイドリクエスト」はおそらくすべてのオーダーが終わった後も、現実世界にいる他のプレイヤー達から求められたり、応じてもらえたりするでしょう。

本作でも「国道」を始めとする大量の素材を求めてくる要素がいくつかありますが、ある意味では「エイドリクエスト」で繋がっていくプレイこそ、やり込み用のエンドコンテンツかもしれません。実際、私は今でもサブオーダー消化のついでとして様々な「エイドリクエスト」に地道に応えるプレイを楽しんでいます。

それ以外でも語られる“繋がり”:

このように様々な形で「独りではない」と実感させてくれる『DS2』ですが、筆者にとって最も安心できたのは“跳ね橋部隊”の旗艦である“DHVマゼラン”でした。トイレにシャワーに装備変更、『METAL GEAR SOLID』シリーズを思い出させる武器のVR訓練などが用意されているこの船は、前作における「プライベートルーム」のようなものです。

「プライベートルーム」は各地の配送センターなどにも用意されていますが、“DHVマゼラン”の船内はサムにとっていわゆるアジトになるのです。前作では根無し草のように部屋を転々としていたので、この船ではかなり濃厚な“繋がり”を体感できました。

こうして考えると『DS1』のサムの生活は出張&ビジホ宿泊が続く会社員みたいですね。それはそれで楽しかったりもするのですが、“DHVマゼラン”のミリタリーSF×生活感にはワクワクします。

グラフィックスと演出

大満足なSF設定、おもちゃだらけのオープンワールド、勢いよく進むストーリー、様々な形で描かれるキャラクターやプレイヤーとの繋がり。これらの要素を満遍なく体験しているうちに「!」と後から突然気付いたことがありました。「そういえばグラフィックがめっちゃキレイになってる」。

前作からグラフィックスが進歩したことは当然と言えば当然で『DS1』はPS4世代のタイトルです。後に『DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT』が発売され、最大60fps/4K解像度をサポートすることになるのですが、筆者は前作をPS4版で先行プレイ&クリアしていました。『DS1』で描かれるアメリカの景色はPS4で表現されるビジュアルが強く印象に残っていたため、緑が多いオーストラリアの地は特に華やかに感じました。

約30時間のプレイを通して、PS5(通常版)/4Kディスプレイという環境でフレームレートが不安定になることなく「画質優先モード」でおおむね60fpsで動作していました。あくまで体感的な計測となりますが、PS5 Proではより強力な映像美を安定して楽しめることでしょう。不安定に感じた際は「パフォーマンスモード」を優先すれば、問題なく遊べるはずです。

メキシコの荒廃した景色やオーストラリアの自然は美しく、特にオーストラリアは現実世界でも気候区分が4~5つに分けられているためか、よりダイナミックに変化を感じられます。先んじてオーストラリアの気候や地理的特徴、植生、動物などについて予習しておくと更に楽しめるかもしれません。

今作で追加された自然現象の「ゲートクエイク(地震)」と「森林火災」は、視覚的に驚かされることこそあったもののゲームプレイを大きく変えるほどの刺激には感じられませんでした。私のゲームプレイの中では「ちょっとした演出のひとつ」という印象に留まっています。

いずれもサムの配送を妨げる新要素であるものの、BTの登場演出のほうがめっちゃ怖いし「地震や火災程度なら、無視して乗り物で進んじゃおう」「BTがいるルートだけは、絶対避けよう」と判断することが多かったです。やっぱり「風景とサムの操作感」が突然変わってしまうBTとの接触は、プレイヤーにとって素敵なストレスですね。

また、このレビューの序盤で“ひと目見ただけで記憶に残る画の強さ”と言及したように、その表現力の高さはカットシーン(ムービーパート)でも味わえます。激しいアクションが展開する場面もシリアスなドラマが繰り広げられる場面も「2025年の映像コンテンツ」として非常にリッチな仕上がりでした。

「惜しい」と感じた点

ここまでのレビューで、ストーリーとゲームシステム、オンライン要素、ビジュアル表現や演出について評価しました。その中のほとんどは私の胸をときめかせる出来栄えでしたが、最終的な評価に影響するほど惜しい点も残っています。

巨大なキーワード:

小島秀夫監督は、予てから彼の「アメリカ観」を作品に落とし込んできました。それは映画や音楽に始まるカルチャーだけでなく、当時の情勢や世相からも着想を得ていたことでしょう。

そして『DS1』が発売されたとき、多くのプレイヤーは現実とゲームの中で起きていたそれぞれの「分断」を、心のどこかで紐づけながら感じとっていたのではないでしょうか。小島秀夫監督は『DS1』はコロナ禍以前に開発していたもので「(作った後にコロナ禍が始まって)本当に驚いた」とも発言していました。

そのような経緯を思い出しつつ、私がプレイ序盤に直面したのは「APAC(ゲーム内組織名であり、アジア太平洋を意味する“Asia‐Pacific”の略称と同音)」といったキーワードや、ゲーム内でサムが提起する「他の大陸に“カイラル通信”を繋げることは、植民地化ではないか」というような疑問のセリフです。

こうしたキーワードの使い方と展開は、私にとって期待していたものではありませんでした。もちろん物語やカットシーン、セリフ、世界設定のそこかしこに「小島秀夫節」「コジプロらしさ」は強く感じ取れます。しかし『DS1』発売当時に受け取った“分断”という言葉の重みを考えてしまうと、否が応でも期待は高まってしまいますし、肩透かしをくらいます。エンディングが近づくにつれ「こればっかりは自分が勝手に期待し過ぎていたのかも……」と感じました。

評価の軸が覆った瞬間:

「きっと前作のような衝撃は受け取れないのだろう」と思いながらプレイを進めていくうちに、私は「この調子だと、総合評価は10点中6点かな……」「いや、7点かな……」などと、頭の中で数値化していました。

しかし、とあるシーンで「ああもう全部ウソ、やっぱりこのゲームは満点!!!」と急上昇。「この場面があれば、もう他はどうだっていい!」というほどに評価する基準が大きく変わり、その後の体験を踏まえて総合評価を「8点(10点満点)」としました。

私にとって『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』はとてつもない瞬間最大風速を叩き出す、楽しいゲームです。“DHVマゼラン”と共に巡る物語はジェットコースターのようでもあり、時には遊覧船のようでもあり、時には誰かの人生が垣間見える走馬灯のようでもあります。

「トゥモロウのアクション」「ヒッグスとギター」に代表される強烈で刺激的なシーン、濃厚なSF設定で包まれた世界を眼と手で味わう喜び、そしてサムや“跳ね橋部隊”を巡るドラマとエンディング。そのすべてを数十時間のゲームプレイに詰め込んだ『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は2025年の今、最もカッコいい「エンタメ作品」です。

私にとって『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』というシリーズ2作目は、『METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY』や『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS』に並ぶ思い出深いゲームとなりました。『DS』シリーズファンになった以上『DEATH STRANDING 3』への期待も高まりますが……それよりも「新たなコジマ作品」が今後控えていることに、いちゲーマーとしてワクワクしています。

『OD』や『PHYSINT』はどのようなゲームになるのだろう? その次は? ホラーやステルス、アクションジャンル以外に手を広げる可能性もあるのか? 今度はゴリゴリにポリティカルになったり、逆にコメディに極振りすることもあるのかも……? 「肩透かしをくらった」とは言いつつも、私が「コジマプロダクション」に向ける期待はしばらく止みそうにありません。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください