様々なプラットフォームでローンチタイトルを飾ってきた『リッジレーサー』のオリジナルが復活しましたよ!

ニンテンドースイッチ2/PS4/PS5/Xbox Series X|S向けに、ハムスターのアーケードアーカイブスで令和7年6月5日(数字を繋げると765、ナムコになる)に配信されたナムコ(現: バンダイナムコエンターテイメント)のレースゲーム『リッジレーサー』。

オリジナルとなるアーケード版『リッジレーサー』は、アレンジ移植された初代PS版とフィーチャーフォン版や海外で販売されたArcade1Up版を除けばコンソール向けに移植されたことがこれまでありませんでした。今回はアケアカ2と無印版の違いを含めたプレイレポと、初代PS版から31年の時を経て並べてみるとどう異なるのか、そしてゲームそのものが辿った道筋を振り返る内容となります。

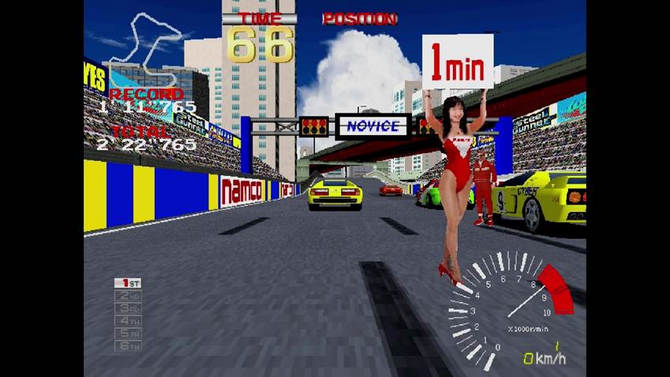

アケアカ2で遊ぶオリジナルの『リッジレーサー』

オリジナルの『リッジレーサー』はハンドルとアクセル、ブレーキペダル、シフトレバーが搭載された普及型のSD筐体と、Hシフトとクラッチペダルを搭載したDX筐体、4対3ディスプレイを台並べた3画面筐体、巨大なスクリーンと実車のユーノスロードスターを操作筐体にしたフルスケール版の4種類があります。

今回のアケアカ2版は日本版SD/DX筐体と海外版SD/DX筐体を再現したものを収録しています。一部ハンドルコントローラーにも対応しており具体的な対応機種は発表されていませんが、ハムスターのアーケードアーカイバー第540回放送では、PS5版においてロジクールのG923とHシフターを接続し、実演していました。

筆者はスイッチに対応したハンコンを持っていないため、ホリパッドとJoy-Con2でプレイしました。アーケード版の『リッジレーサー』は、ポリゴンの歪みや乱れもなく60fpsで視認性も高く非常に快適に遊べます。

今回の『リッジレーサー』から、アーケードアーカイブスの画面レイアウトなどが刷新されており、モード選択画面を含めた視認性や設定へのアクセス性が向上しています。

アーケード版ベースであるため、コースは最高時速160km/hの初級、最高時速200km/hの中級、追加区画を設け最高時速200km/hの上級、そして登場車を制限し上級コースに最高時速が220km/hまで引き上げられたT.T.ことタイムトライアルの4種類です。

スティックでの操作は、初期設定だと小さく傾けないと画面上でカクカクした動きになりがちです。そのため、設定→ボタン→こだわりボタン設定→感度設定からハンドルのデッドゾーンを増やしたり、ハンドルの最大角を増やしたりすることである程度調整できます。

ドリフト自体も、アクセルを離す→ハンドルを切る→再びアクセルを入れることで発動可能です(ハンドルを切る→アクセルを離す→ブレーキを一瞬入れる→再びアクセルを踏むでも出来る)。アーケード版のドリフトは比較的マイルドに回転するため、長々と滑る状態が続く『リッジレーサー2』以降とは感触が異なります。筆者個人としては、本作のドリフトぐらいが制御しやすいとも思えました。

オリジナル版の難易度自体は、PS版より敵車の動きが見やすいため理不尽さは小さく感じますが、制限時間がタイトに設定されているため比較的PS版より高めです。敵車のブロック力の高さと壁接触時の減速ペナルティも大きく、PS版のつもりで走ると1位を取れないどころか、チェックポイントにも間に合わないほどです。

しかしながら、敵車を追い抜いて、ドリフトを使いこなし、レースの勝利を目指すという楽しみ方は、2025年現在でも変わらない面白さに満ちていると思いました。少しずつ運転が上手くなる快感は替えがたいものがあります。加えて、レースの勝利だけでなくタイムを突き詰めるのも面白く、つい遊びこんでしまう魔力に満ちています。

また「こだわりゲーム設定」から、各コースの難易度を8段階から選べることに加えて、周回数も最大5周まで増やせるため、その日の気分に応じて突き詰める遊び方を選べるのが嬉しいです。

筐体のオリジナル版を遊んだうえでの感想となりますが、ハンコンでプレイすると旋回角度の微調整が出来るため繊細な運転が可能となり、腕だけでなく脚も使う全身運動なため、曲がるドリフトをカウンターステアで制御する体感の面白さは何倍にも拡大されていると思えます。

それでも、パッドでもプレイ出来ることは今回のゲームプレイとPS版で明らかになっているために、ハンコンを持っていない人でもアケアカ移植版を楽しめることは確かです。

加えて、ここでアケアカとアケアカ2版の違いを紹介しましょう。本作は、PS4/ニンテンドースイッチにおいてアケアカ版が、PS5/Xbox Series S|X/ニンテンドースイッチ2においてアケアカ2版がそれぞれリリースされています。

今回の『リッジレーサー』からアケアカ自体のUIや機能が刷新されており(先に2025年2月配信のアケアカ2NEOGEOで『KOF98』が同仕様で動いていた)、巻き戻し機能の追加や、クイックセーブ/クイックロード、各種セーブスロット、VRR(可変リフレッシュレート)、パッド/アケコン/ハンコン用ボタンプリセットなどが実装されています。

特に、ボタン設定に関してはこれまでのアケアカだとどうしても視認性が良くなく、直感的でないという問題が解決されたのが嬉しいです。

今回のアケアカ版とアケアカ2版の違いは、起動時の表記だけでなく、ハイスコアモードが存在しないぐらいです。しかし、アケアカ2はネット対戦可能なため、今後の対戦機能を持つ『リッジレーサー2』や『レイヴレーサー』が移植された時に大きな違いとなるでしょう。

オリジナルとPS版はどう違うのか?アケアカ版で30年以上経った今改めて並べてみる

2025年の年末年始『リッジレーサー』特集記事でも言及しましたが、PS版『リッジレーサー』はオリジナルのアーケード版よりグラフィックを含め多くの部分が異なります。ここではPS版とAC版のスクリーンショットを並べて、グラフィックだけでなくオブジェクトの違いを紹介しましょう。画像上が今回のアケアカAC版で下がPS版です。

挙動面でいえば、PS版は『リッジレーサー2』と同様にドリフトが長々と続き、制御しやすくなっていること、壁が敵車に接触した時にバウンド率が高いこと、速度低下のペナルティもマイルドになっています。また、車の方向転換も方向キーを押してから数フレームかけて旋回率が最大になる仕様なため、今現在だと細かな制御がどうしても難しくなりがちです。

他にもPS版ではスタート直後から音楽が流れることや、最初から順位が表示されていること、再生しているトラックを表示していること、音声が少し圧縮されていること、ドリフト時のスキール音など一部効果音が異なっていること、『リッジレーサー2』ベースの変更が多くなされています。

PS版独自の要素で言えば、ロード時に『ギャラクシアン』をプレイ可能であるほか、車種も最大13台まで選択可能。逆走コースにミラーコース、ボス的なデビルカーこと13th RACINGの対戦も実装されたため遊びの幅が広がっていることです。加えて、エンディングがあることも本作の特徴を表しているでしょう。

またフレームレートは30fpsでありポリゴンやテクスチャの歪みも所々気になりますが(特に敵車がポリゴンの歪みと合わせって動きを読み辛い)、グラフィックを含め体験自体を整然と再構成できていることから、当時期待されていた水準を大きく上回っていたのがわかります。PS版独自要素や『リッジレーサー2』要素を含め、まさに『リッジレーサー1.5』というのは言い得ている表現であると思えました。

『リッジレーサー』誕生前夜のレースゲーム事情

ここからはオリジナルの『リッジレーサー』が辿った道筋の紹介です。まず、80年代におけるナムコのレースゲームについて簡単に説明しましょう。70年代にかけては、エレメカのレースゲーム筐体をいくつか開発してきたナムコが、大型ビデオゲーム筐体としてF1を主題に開発し、1982年に登場したのが『ポールポジション』でした。翌年の1983年にはコースなどを増やした『ポールポジションII』が登場します。

1987年12月には筐体同士を繋げることで最大8人対戦が可能となったF1主題のレースゲーム『ファイナルラップ』が登場。レースゲームにおける対戦の面白さもここで認知されるようになりました。1989年2月には、SYSTEM21基板採用の世界初の3Dレースゲーム『ウイニングラン』が登場し、同年12月には『ウイニングラン 鈴鹿グランプリ』も稼働しています。

アーケードに絞らず挙げてみると、1990年9月に『ユーノスロードスター ドライビングシミュレータ』が、1991年2月に『ドライバーズ・アイ』が、1991年3月に『ウイニングラン91』が、1992年2月に『シムロード』が、1992年9月に『ファイナルラップ3』と立て続けに登場していました。

このように80年代から90年代初頭までのレースゲームはF1を主題にしたものが多く、時が進むと対戦要素も入り、さらに3D描画が可能となるという具合で進歩してきました。一般的にも80年代後半から90年代前半までが日本において空前のF1ブームだったこともあり、他社を見てもF1主題のレースゲームが多数存在しています。セガの『アウトラン』を除けば90年代に入るまで一般車をテーマにしたレースゲームは多くない印象です。

また3Dゲームのフレームレート自体も、1989年の『ウイニングラン』では30fpsから15fpsほどで安定しておらず、1992年の『バーチャレーシング』で30fps安定して出るようになったという段階でした。

F1ブーム終焉と置き替わるように誕生した『リッジレーサー』

『リッジレーサー』は元ナムコの岩谷徹氏のインタビュー(リンク先PDF)によると、これまでのレースゲームがF1主題で対戦要素を備えたものが多いなか、企画段階において1人で峠を攻めるようなコンセプトのゲームだったことから営業販売からの反発があったとのこと。2003年のCEDEC2003の講演「面白いゲームと、売れるゲームの開発手法」の質疑応答では、もっとも企画を通すことが大変だったと語っており首を賭けて通したそうです。

これを裏付けるように、2004年に行われた『リッジレーサー』シリーズのサウンドに関わったスタッフのインタビューにおいて、当初期待されていないタイトルで「何故F1でないのか?」に相当するような反応であったと語られています。

そんな本作は、HYPERプレイステーション1995年1月号に掲載されたレースゲーム企画を多数手掛けたナムコの若ダンナ氏(恐らく、若林健司氏)へのインタビューによると、「ドリフトを大事にするゲーム」というのが企画の出発点であったそう。

そのためイメージの出発点としては峠であるものの、バリエーションに乏しくなってしまうため、海や山を加え、峠の走り屋などの雰囲気を表せればOKでした。

コース設計が最初の実作業でしたが開発時にSYSTEM22基板が完成しておらず、当初はSYSTEM21上で試作していました。また当初の設計では、誰でも走れる完走できるものを目指して開発したものの、開発上何度もプレイしているためテクニカルなコースが欲しいことから誕生したのが上級コースです。

ここで、『リッジレーサー』が採用したSYSTEM22基板についても簡単に説明しましょう。SYSTEM22は、前世代のSYSTEM21よりグーローシェーディングやテクスチャーマッピング、マルチウインドウ表示が可能となる高性能なもので、解像度もSYSTEM21の496×480から、640×480のVGAサイズへと拡大。ポリゴンの描画力で言えば、1989年に登場したSYSTEM21は約6万枚で、SYSTEM22は4倍の24万枚という性能を持っています。なお、若ダンナ氏が本作でドリフト表現を追求が出来たのもSYSTEM22の能力あってこそだったと語っています。

上級コースは初級コースを分岐させる形でデザインされていますが、これには同氏が開発に関わったF1主題3Dレースゲーム『ドライバーズ・アイ』における初級と上級コースの極端な難易度差という反省が含まれており、初級から上級へスムーズにステップアップできるようにしたためです。開発自体は滞りなく進んでいたものの、AOUショーにおいてセガの『デイトナUSA』が出展された時は焦ったと語ります。

他にも当初若ダンナ氏は音楽についてフュージョン系の楽曲をオーダーしていたそうですが、最終的にテクノ系の楽曲が多く収録されています。このため稼働時におけるユーザーの反応が怖かったそうです。

この『リッジレーサー』の音楽がテクノタイプのダンスミュージックになった経緯は、音楽の細江慎治氏のインタビューによると、T-SQUARE の「TRUTH」(80年代末からのF1番組で使われた曲)や『アウトラン』的なフュージョン系のレースゲーム楽曲が古さを感じるなか、『リッジ』以前の『F/A』開発時に貰って聴いたデステクノのCDが切っ掛けであるとのこと。同氏は、『F/A』の音楽がマイナーな場末のクラブであり、『リッジ』がカジュアルな「ジュリアナ」であると語っています。

また、2018年11月に行われた明治大学アカデミックフェスにおいて、クラシックゲーム関連の公演「『マッピー』とナムコ・アーカイビング小展~ゲーム研究の基盤整備のために(中川大地)」を筆者個人で聞きに行ったところ、『リッジレーサー』の仕様書(V133)が責任者によって1ページずつ紹介されていました(他にも『鉄拳』や『ゼビウス』、『太鼓の達人』の企画書などが紹介されていた)。

3画面版の仕様書も一部混じっていたので完全な内容が紹介されたわけではありませんでしたが、それによれば1992年10月の時点で、今で言うフォースフィードバックに相当するハンドル反力装置の仕様書がありました(この機構はリアクティブステアリングとして『レイヴレーサー』に搭載される)。

加えて、1993年1月のP2仕様書(量産一歩手前の仕様書)には仮称として「テクスチャードライブ」という名前が使われており、筐体のイメージ画は正式リリースされた筐体のデザインとほぼ同じですがタイトル部分に「WINDING ROAD(ワインディングロード)」と記載。

またデザイン画には、スポーティカー1と2、セダン、フィアット500風の小型車のKカーが描かれているなど正式版との違いが表れています。また社内アンケートを採る段階になるとV133の名前の隣に『RIDGE RACER』と記載されており、このころには名前が決まっていたと推測できます。

他にも、メモ段階ですがカーステレオシステムの実装が提案されており、スイッチが増えるためコストも上がることが懸念されていたものの、ロックやポップス、ジャズ風な音楽などをゲーム中にリアルタイムで切り替えられることを特徴としていました(『リッジレーサー』正式版では実装されず、似たようなシステムはPS2版『リッジレーサーV』において存在している。ポーズ中にBGMを切り替えられる)。

そんなアーケード版の『リッジレーサー』は、1993年8月末の第31回アミューズメントマシンショーでのプレイアブル出展を経て、1993年12月に稼働したアーケードゲームでした。この1993年末は業界紙ゲームマシンなどのランキングを読むと、大型筐体部門で初登場1位を獲得しています。

また週刊ファミ通1993年12月17日号などのゲーム誌のインプレッションを読んでみると、テクスチャーマッピングによるグラフィックのリアリティの高さと滑らかさ、F1から離れたことによるドリフトや舞台の新鮮さが言及されており、当時としての驚きが伝わってきます。

その後は同12月に稼働した初代『バーチャファイター』と順位争いをしており(テーブル筐体部門では『スーパーストリートファイターII』と『餓狼伝説スペシャル』が争っていた)、レースゲームだけでなく対戦格闘ゲームの盛り上がりも強く感じます。

また週刊ファミ通1993年12月31日号の読者ランキングでも『スーパーストリートファイターII』と順位争いをしており、当時如何に衝撃的であったことが窺えます。

余談ではありますが、2019年に筆者がナムコの『エアーコンバット22』開発者へのインタビューを行ったところ、1993年稼働の『エアーコンバット』のインカムより『リッジレーサー』の方が何倍も良かったと語っており当時の勢いを感じます。なお、『エアーコンバット』は、後にPS版『リッジレーサー』の開発に関わる坂上陽三氏ことガミPが戦闘機のモデリングを担当していたタイトルでした。

アーケードと家庭用を交差させたPlayStation版『リッジレーサー』

プレイステーション版『リッジレーサー』開発……、そもそもナムコがプレイステーションへ参入するまでは様々な施策や情勢の変化を巡る複雑な経緯があります。簡単に説明するとナムコは80年代終わりから90年代初頭にかけて、ファミコンだけでない他プラットフォームへの展開と独自プラットフォームNC-1を計画していましたが、1993年のプレイステーションの存在によってNC-1が中止となり本格的なPSへの参入が決まりました。

麻倉怜士著「ソニーの革命児たち」P121においてナムコの中村繁一氏の発言によれば、PS版『リッジレーサー』の開発は1993年5月から始まっており、当初PS版開発時に必要なライブラリも必要最小限の状態からのスタートだったそう。

『アイドルマスター』シリーズを手がけたガミPこと坂上陽三氏のインタビューによれば、開発当初は坂上氏とプログラマーの2人しかおらず、ビジュアルデザイナーとディレクターを兼任し、開発期間も短く誰もやりたがらなかったと語っています。

加えて、Eurogamer誌で語ったことによれば、坂上氏が開発に入ったタイミングは、『エアーコンバット』や『ファイナルラップR』の開発を終えたタイミングでした。開発期間は6ヶ月ほどしかなく、初めてのプレイステーション向けタイトルの開発でリスクを避けざるをえなかったため、30fps固定にしたとのこと。加えて、最も難しかったのは実際に車を運転している体験を提供することであったそうです。

他にもナムコのPR誌「ノワーズ」1994年冬号7Pに掲載されたPS版『リッジレーサー』のプログラマーであるコードーネーム小森氏によれば、プレイステーションのアーキテクチャはSYSTEM22と大きく違うため、グラフィックも走行プログラムも全て作り直しており、テクスチャの歪みの調整が大変だったと語っています。その試行錯誤の一つとして、1つ1つのポリゴンを小さく分けて処理したそうです。

前述のHYPERプレイステーション1995年1月号にはPS版へのQ&Aも記載されており、先の話と差異が見られますが開発期間が8ヶ月であることや、開発にはハード性能を解析して新たに全てを制作したこと、出来うる限り忠実にグラフィックを再現しようとしたことなどが記載されていました。

他にも、週刊ファミ通1994年12月16日号におけるナムコの横山茂氏インタビューによれば、PS版『リッジレーサー』はPSに落とし込むあらゆる面で苦労があったものの、オリジナルがあるために試行錯誤は少なかったそう。

ゲーム冒頭に収録されている『ギャラクシアン』は、初回ロードの待ち時間がつまらないというスタッフの意見から実装が決まり、資料を揃えつつ開発し6時間以内に完成してしまったそうです。加えて、PS版ローンチ段階で次回作への存在と通信対戦機能を盛り込むことが語られていました。

加えて、1995年2月発売の日経BP社「新世代ゲームビジネス」における同氏のインタビューによると、PS版の開発チームはコンソール側とアーケード側のスタッフの両方が関わっていたものの、オリジナルを開発したスタッフは誰も関わっていないそうです。

1994年12月3日のプレイステーションのローンチタイトルとして発売した『リッジレーサー』の販売数は、電撃王1995年2月号に掲載された1994年11月7日から12月3日までの推定販売本数チャートによると、初登場5位で9万5千本でした。その上にはSS版初代『バーチャファイター』が11万4千本で4位にランクインしていたりと、ある意味ライバル関係と言えてしまうような並び順です。なお、初代プレイステーション発売時の販売台数が約10万台と言われているため、本体と同時に買った人が多いとも読み取れます。

ジャンル的には『デイトナUSA』が(ナムコのPR誌「ノアール」1994年冬号では誌上で『リッジ』vs『デイトナ』としてユーザー意見をそれぞれ載せていたこともある)、人々に衝撃を与えたという面では『バーチャファイター』がそれぞれのライバルであるのは珍しい例だと言えます。

また1994年12月前後は、前述の通り対戦格闘ゲームの盛り上がりが続いていた状況でもあり、各ゲーム雑誌を見てもセガサターンのローンチタイトルとなるSS版初代『バーチャファイター』とアーケード版『バーチャファイター2』の記事が多くを占めていました。

しかしながら、PS発売前後のファミ通などの読者アンケートの期待のタイトルランキングを見ると上位にPS版『リッジレーサー』がランクインしていることから、密かな期待はあったようです。

『リッジレーサー』が再びローンチタイトルとなった記念すべき日

今回、『リッジレーサー』アーケード版の開発経緯などを調べても、インターネット上においては多く語られていないばかりかインタビューも多くありません。そのため国立国会図書館へ赴いて、1995年前後の実雑誌を調べて見ると情報がそれなりにあったものの、他の人気作品に対しての情報量だと相対的に少なく調べるのが大変でした。

一方で、今回の配信に合わせたハムスターによる2025年6月5日放送の第540回「 アーケードアーカイバー リッジレーサースペシャル!」や、オニオンソフトによる石村繁一氏へのインタビューなど語られる機会がようやく増えてきた印象です。

PS版が発売した1994年のゲーム誌を見ると、『FF6』や『MOTHER2』が発売し翌年には『クロノ・トリガー』発売を控えているというSFCの全盛期と、『バーチャファイター』の人気も高いことから必然的にセガ系の記事も多い印象でした。また、総合ゲーム誌においてPC-FXのNECや3DOの松下に続く家電メーカーとして、新規参入するプレイステーションに対してどうしても誌面が少なくならざるを得ないというのも思えます。

一方で『リッジレーサー』はアーケード版だけでなくPS版も含めて、90年代に大多数のプレイヤーやデベロッパー/パブリッシャー、ハードウェアメーカー、文化的な側面などへ影響を与えており、セガ側も含めて言及されることが非常に多いと思えます。

この『リッジレーサー』の衝撃というのは、2007年から2014年にソニー・コンピュータエンタテインメント(現・SIE)のCEOを勤めた平井一夫氏は自伝の「ソニー再生」において、1995年当時ゲームに対して全く興味が無かったもののプレイステーションで『リッジレーサー』が動作する姿と、アメリカでの売れ行きをみてゲームビジネスへの認識を改めるに至ったことが語られています。

90年代から2025年現在に至るまでアーケードや家庭用ゲームを取り巻く環境も大きく変化し、コアなユーザーが中心であるもののハンコンの存在も一般的となり、リアリティもシミュレーターからカジュアルまで広がり、舞台もサーキットから一般道まで広がりました。

90年代においてレースゲーム新時代を告げる先駆者となった『リッジレーサー』を今こそ体験してみてはいかがでしょうか。アーケードアーカイブス版『リッジレーサー』はPS4/ニンテンドースイッチ向けに1,500円(税込み)、アーケードアーカイブス2版はPS5/Xbox Series X|S/ニンテンドースイッチ2向けに1,800円(税込み)です。なお、アケアカ版を所有しているユーザーはアケアカ2版を330円(税込み)で購入可能です。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください